「すいません、支店長から直接言われた⚫︎⚫︎なんですけど、ちょっと問題があって…」

若手の営業がそう言って私のところに来た。

表情には、何の気まずさも後ろめたさもない。

彼にとって“支店長の言葉”は、すべての指示系統を上書きする正解だったのだろう。

でもその時点で所長である私は、 背景も聞かされていない。ログもない。判断材料もない。

部下が何を思ってどう動いたかもわからない。

1つだけ確かなことがある。

──その責任は、私にある。

私は支店長の意図をトレースし、 部下がどこでつまずいたのかを読み取り、

それをもとに軌道修正し、フォローし、最後には責任を背負う。

「職制飛ばし」の皺寄せは、いつも“飛ばされた側”に落ちてくる。

そしてたちが悪いのは、 上にいる人間が、それを“善意”だと思ってやっていることだ。

「直接言った方が早いから」「現場のためを思って」

──その言葉の裏には…

「俺のほうが偉い」という無意識のマウントが潜んでいる。

部下の前で職制を飛ばすその姿は、まるで“俺が一番上なんだ”と誇示する公開オナニーだ。

自分だけが気持ちよくなって、後は知らん顔。

その上彼らはティッシュで拭くというエチケットも持ち合わせていない。

【ラインを飛ばすな、それは“構造の話”だ】

組織には、目に見えないけれど、確かに存在する“配線”がある。

それが、職制

──つまり指揮命令系統だ。

たとえば、ある支店の中に営業所があるとする。

支店長=ライン上位

所長=ライン中位

所員=実行層

これは肩書きの序列ではない、構造だ。

「意思決定」と「責任の所在」を明確にするための、組織の設計図だ。

この配線が崩れると、組織は一気に“誰も責任を取らない場所”になる。

【崩れる瞬間は、だいたい善意でやってくる】

ある日、支店長が所員にこう言ったとする。

「この案件、先に進めちゃっていいから」

若手は“はい”と答える。 ベテランも“はい”としか言えない。

数日後、所長がその事実を知って、問いただす。

「あれ?この案件って承認済みだっけ?」

所員はこう返す。

「支店長から先に進めるように直接言われました」

その瞬間、私の指揮権は剥奪されている。

責任は、私にだけ残っている。

そして部下との信頼関係も、静かに崩れ始める。

【命令一元化の原則(Unity of Command)】

組織はピラミッド構造(ヒエラルキー)で動く。

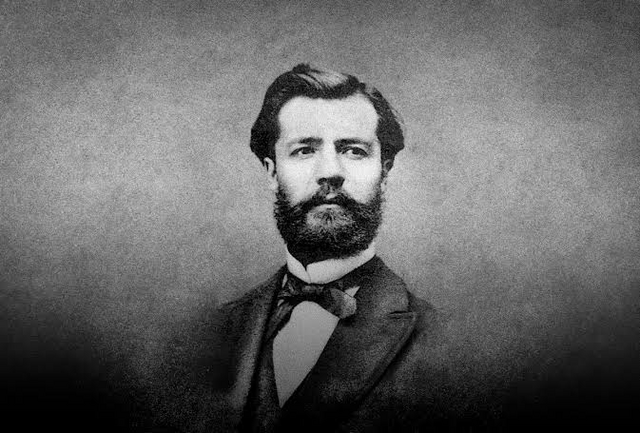

これは、古典的マネジメントの父・アンリ・ファヨールが唱えた原則の一つ。

フランスの鉱山会社で経営に携わった実務家、アンリ・ファヨール(Henri Fayol)が1900年代初頭に提唱した「管理の14原則」のひとつに、

命令一元化の原則(Unity of Command)がある。

「命令は、常に一人の上司から受けるべき」

このルールが守られなければ、責任の所在が曖昧になり、現場は混乱する。

でも現実には、支店長や本部が所長を飛ばし、所員に直接指示を出す場面が増えている。

その結果どうなるか。

所長は「自分が決めていないこと」に責任を問われる。

所員は「誰の指示に従えばいいのか」わからなくなる。

そして最後に残るのは、“みんなが黙る職場”だ。

ヒエラルキーとは支配の仕組みじゃない。

責任と権限を分配し、現場を守るための仕組みだ。

その中間を無視すれば、組織は支えを失って崩れていく。

所長が責任を果たすために、支店長は所長に任せなければならない。

これは情や共感性や信頼ではなく、構造の話だ。

命令系統が乱れた組織は、背骨を折られたのと同じ。

一見元気に動いていても、深部は確実に壊れていく。

【職制飛ばしが生む“3つの崩壊”】

- 責任の崩壊

所長が知らないところで意思決定が動くと、トラブルの責任が曖昧になる。 - 信頼の崩壊

所員は「誰の指示を信じればいいか」がわからなくなる。 - 文化の崩壊

所長の存在感が空洞化し、現場が「上に直接言えばいい」と考えるようになる。

【だから、“飛ばすな”は命令じゃない。守りなんだ】

支店長が現場を思うなら、本社が現場を信じるなら、 一番最初にやるべきは、ラインを通すことだ。

職制を通すことは、秩序と責任を守るための最後のロジック。

上の人が“いいことをしている”つもりでも、 それが所長を飛び越えた瞬間、ただの“命令系統のバグ”になる。

【私の先輩は、それで壊れた】

私の先輩も、その職制飛ばしの被害者だった。

異動して新人所長になったばかりの彼は、支店でも現場でも外様扱いだった。

所員も支店長も地元出身者で、つながりが深かった。

ある時を境に、支店長と所員の間で“直通のやり取り”が始まった。 彼はその外側に置かれた。 指示も相談も、彼を通らなくなった。

支店長としては「早く成果を出したい」「現場の手間を省きたい」という思いだったのかもしれない。だがその結果、ラインが崩れ、組織の設計図が無効化された。

彼は丁寧で実直な人間だった。 マネジメントも報連相もきちんと積み上げるタイプだった。

本来なら時間をかけて周囲との信頼を築いていけば、 有能な所長として十分に花開いたはずの人材だった。

それなのに──上司の“近道”が、彼の未来を奪った。

結果として、1年間の休職という形で、会社は1人の有望な所長を手放した。

早く成果を求めた代償が、むしろ大きな損失になっていた。

【だから私は、部下にこう伝えている】

「本社や支店から直接なにか言われることもあるし、

慣れてきたら“そっちの方が早いじゃん”って感じることもあると思う。

それでも、一言だけでいい。俺にも報告をくれ。

問題が起きたときにあの人たちはお前の梯子を外す。

その時にお前を守れるのは俺しかいないから。」

彼がどれくらい理解してくれたかは分からない。

いつか彼がマネージャーになった時──

部下の前でオナニーして気持ちよくなってるバカが、絶滅していますように。

コメント