「所長、この案件行けそうです!!担当者が『頑張ってるね。』って言ってくれました!」

若手営業からのこんな報告、あなたの職場でも聞いたことはないだろうか。

これを聞くたびに、私は内心こう思ってしまう。

――あ、これは十中八九、失注やな。

「頑張ってるね。」

一見ポジティブに聞こえるこの言葉ほど、営業マンの判断を狂わせるものはない。

実際、それを言われたあとに受注に至ったケースを思い返すと、ほとんど記憶にない。

むしろ「担当者の優しさ」という名の断り文句であることの方が圧倒的に多いのだ。

それなのに部下は「もう受注に手が掛かっている」とばかりに喜び報告しにくる。

「頑張ってるね」の裏にある10の買わない理由

顧客の「頑張っているね。」には一体どんな意味が込められているのだろうか。

ざっと考えただけで10個くらい思い浮かぶ。

◾️提案も良くて、営業にも好感を持ち、価格も一番手で出して来ている。

◾️価格は1番手で出して来ているが、提案・商品性能で競合に劣っている。

◾️提案内容は評価しているが、競合に価格で競り負けている。

◾️営業努力は認め価格も一番手だが、バーター等で採用が難しい。

◾️競合から安価に購入するために、ネゴ材料に使おうとしている。

◾️商品性能が競合に負けているが、営業努力は認めている。

◾️顧客都合で設備投資自体が無くなり、商談自体が消滅する予定。

◾️すでに他社に発注する事が確定しており、断り前のワンクッション。

◾️担当者=起案者ではなくメーカー選定権がないため、そもそも比較検討していない。

◾️インナシェア調整のため今回は他社発注の予定だが、営業対応を低下させないため。

この中で実際に受注できるパターンは、1つしかない。

つまり、「頑張ってるね」からの受注確率は10%以下と見ていい。

営業担当が感じている期待感とは、真逆の未来が待っている可能性が高い。

例えばコンパで「優しそう」って言われたらどう思うか。

そのまま受け取って「あれ?俺って案外いけるやん?」って思う男はいないと思う。

ほとんどの人間は「あ、これほとんど脈ないな。」って感じるだろう。

これは「女の子が罪悪感を覚えないための免罪符」であり「男の子に気持ちよく帰ってもらうための特別乗車券」である事は明白だ。

つまり担当者は営業に気持ちよく帰ってもらいたいのだ。

断る方だって気まずい。

3社相見積を取った場合、必ず2社にはお断りを入れなければならない。

そこだけは女の子よりかは誠実かも知れない。

でも、本命の彼氏と別れた時、泳がせている彼氏候補には、

気持ちよく自分のところに帰ってきて欲しいのは同じだ。

そんな舐めた態度を取られているのに、若手は喜び勇んで帰ってくる。

売ることに必死な営業は、買わない理由に気づけない。

なぜ、こういったズレが生じるのか。その鍵となるのが、「認知的不協和理論」だ。

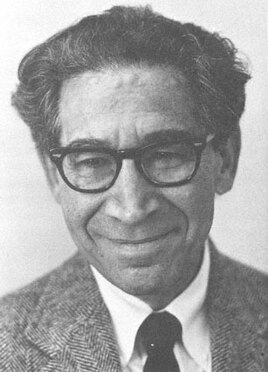

これはアメリカの心理学者 レオン・フェスティンガー(Leon Festinger) が1957年に提唱した理論。

『人は矛盾した考えや行動を同時に持つと不快になり、その不快感を解消しようとする。』

これを営業先の担当者の考えに置き換えるとこうなる。

「この商品、良さそうだけど、枠としては取れるけど予算的に優先度がそこまで高い訳ではないし、ここの部分では現場反発もありうる。営業さんの提案としては悪くないと思うけど、本当に提案通りの効果があるか確信出来ないんだよな…実際に新規導入の失敗リスクを考えると、既存メーカーが安パイではあるんだよな。多分課長の承認までは問題ないけれど、工場長からは品質面での差し戻しも考えられるし、新規口座開設だから稟議ルートに経理も追加されるんだよな…」

つまり前向きに発注を検討している時でさえもこれだけの葛藤を抱え、その不快感解消のためにより安全な既存企業への発注に舵を切る行動は発注担当者にとって極当たり前の行動と言える。

対して売り込む側の営業マンはどうだろうか。

営業マンは「この提案は良い」「この対応は完璧だった」と思っている一方で

「それでも断られるかもしれない」という現実を直視できない場合が多い。

本当であれば確認する事や詰める必要のある事は山のようにある。

それなのに「頑張っているね。」の一言が、現実から目を逸すための脳内麻薬がアドレナリンをドバドバと分泌させてしまい、お釈迦さまが垂らした一本の蜘蛛の糸かのようにそれにすがってしまう。

しかも意思決定の現場では「得られるもの」より「失いたくないもの」に人は反応する。

これは行動経済学でいう「損失回避バイアス」だ。

『人は何かを買うより失敗しないことを優先する。』

担当者が新規採用に少しでも不安がある場合、この損失回避バイアスが働く。

その結果「新規で違う商品を違う形で採用」するのではなく「既存で同じ商品を同じ価格で採用する」心理で営業は失注してしまう。

つまり営業は「この商品は素晴らしいんです!」と売り込む前に、

「この商品にどんな不安がありますか?」と確認すべきだったのだ。

「売る理由を作る」のではない。「買わない理由」を全て潰す。

本当に成果を出す営業は「売るための理由」を探していない。

本当に成果を出す営業は「買わない理由」をひとつずつ潰している。

◾️稟議が通らない

⇨どこに稟議を潰す「地雷系おじがどこにいるか」

◾️価格条件

⇨予算との乖離や、競合価格、競合のネゴ対応力

◾️本当はどこを買いたいのか

⇨メーカー選定の「本当の理由」、そしてその決定者

◾️稟議前の根回し

⇨新規採用時の阻害条件や、担当者の採用力(キーマンか否か)

上げ出すとキリがなくなってしまうが、顧客が買わない理由は山のようにある。

こうした阻害要因を顧客の口から引き出すこと。

そしてそれに対して「今のうちに潰せることは何か」を提案し続けること。

それが、営業の仕事だ。

つまり蜘蛛の糸にすがる営業も、それを感情で押し込めさせようとする上司も、

仕事を放棄しているに他ならない。

運よく蜘蛛の糸を登り切ったところで、次の案件で登り切れる保証はない。

それだけ現実を直視するのは辛い。

でもそれが『本当の営業の仕事』だ。

営業とは、詰まりを解く仕事である

売る理由を作ることに熱心なうちは、顧客の現実に触れられない。

でも買わない理由に目を向けたとき、営業は飛躍的にレベルアップする。

現実と向き合うための厳しい指導が難しい時代、と思う方もいるかもしれない。

だがそれは「背中を見て売れる理由を見つけろ。」と感情的な指導をしていないだろうか。

終身雇用が崩壊し誰もが「自分らしく輝かしい未来」を夢見る事が出来る様になった現代。

『ゴールも見えない旅』に付き合ってくれる人間はいなくなった。

だが山のようにある「買わない理由」を探して、ひとつずつ解消していくレッスンであれば、きっと仕方なく付き合ってくれる若手だって沢山いるはずだ。

それを繰り返して行くと、彼らはきっとエースになると確信している。

我々の仕事は結果を喜ぶ事ではない。

彼らが「売れていない」のではない。我々が「売らせてない」だけなのだ。

コメント